前言:

最近眉州东坡酒楼王总频现各种舞台,讲供应链和新零售。这种曝光,意味着眉州东坡开始重回主流视线。特别是在正餐受火锅、日料、快时尚单品冲击低迷的当下,具有极其重要的战略意义。

西贝不作为,这个机会,又回到眉州东坡王总身上。遗憾的是······

关于眉州东坡集团!

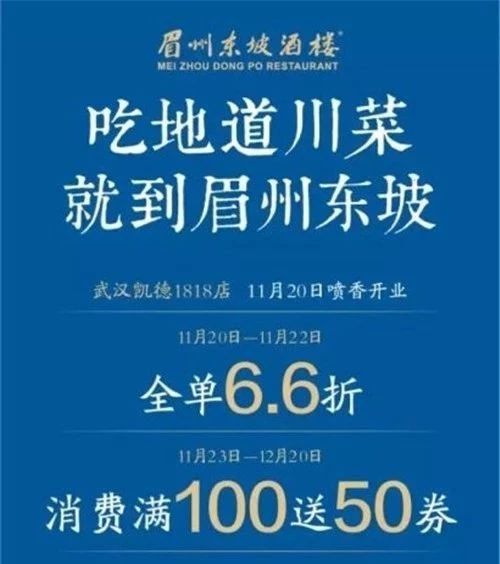

眉州东坡酒楼集团是北京乃至全国都有影响的一个餐饮集团,年营业额高达几十亿,旗下有眉州东坡酒楼、眉州小吃、王家渡火锅等品牌,涵盖大酒楼、火锅、小吃业态和品类,陆续在美国等海外市场开店。

值得一提的是,在整个正餐领域,眉州东坡酒楼一开始就在北京高势能市场,比西贝更有名气,随着西贝的快速崛起以及“贾总折腾”的各种话题效应,取代了眉州东坡在正餐领域的位置,被边缘化。

来自四川的2个餐饮大佬!

川菜扬点,中国美食看四川!

正是因为东西都太好吃了,家家都不差,多以夫妻店为形态经营,导致川菜品牌化程度低,川渝地区难以诞生大的餐饮企业。

但海底捞和眉州东坡酒楼的创始人张总和王总,恰恰都是四川老乡,且2个企业创办时间都非常接近,海底捞1994年成立,眉州东坡1996年成立,都把餐饮企业做到了代表中国的高度,也都在海外进行了战略布局。

截然不同的发展路径!

海底捞张总起家于四川简阳,后来到西安经营餐饮,才有了海底捞的雏形,接着到郑州发展,在03年非典后起势,然后发力北京,奠定了火锅老大的地位。

眉州东坡的王总一开始创业就在北京,且有人民大会堂的国宴资源背书。开第一个店200万,一下子就凑齐了,在哪个中国广大地区还在流行万元户的年代,可见王总影响力。

天壤之别的品牌价值!

海底捞每到一个城市开店,必然生意火爆,食客慕名而来,年营业额超100亿。随后,在火锅垂直领域布局,分别做了蜀海和颐海2家供应链企业,纷纷上市,市值高达几百亿。紧接着,又把内部职能部分公司化,开展组织重构。

反观眉州东坡酒楼,虽然在门店数量上跟海底捞差距并不大,但在营业额和品牌价值上却天壤之别。

或许,把任何一个企业跟海底捞相提并论都是不公平的,但海底捞之所以成为海底捞,并不是它曾经就很强大。那么它为什么现在会这么强大?回避与海底捞相提并论,或者说视而不见,就不能客观认识这个原因,餐饮行业也将难以出现第二个海底捞。

问题出在哪里?

问题有很多,比如很多人说这是品类的差异,火锅天生比中餐更容易标准化。但这都是正确的废话,因为在那个年代,火锅并不像现在这么主流,还是一个非常小众的品类。你中餐更主流更刚需,为什么就做不大?

真正的问题出在哪里?

在于海底捞有品牌,不仅是中国火锅第一品牌,也是中国餐饮第一品牌,有势。眉州东坡酒楼虽然有规模,但没有品牌,没势。

那为什么眉州东坡没有品牌没有势了?

原因也有很多,但归根结底,是缺乏海底捞那样清晰的战略。海底捞几十年如一日的做火锅,通过吸纳正餐酒楼的服务理念,一方面解决了品牌传播问题,一方面引领了火锅的升级,充分调动了心智,解决了品类教育的问题,第一个进入顾客心智,推动了火锅品类的繁荣。

眉州东坡做了什么了?

你打开眉州东坡的官方微信看一看,严重的内部思维,天天都在讲“好食材”,不是四川空运过来的,就是从农户手中采购过来的。然后在门店卖,在微信上卖······这就回到了前面讲到的,王总频繁站台讲“供应链”和“新零售”。

眉州东坡有没有把川菜品牌化,并带到一个新高度?

显然没有!而是处于游离和跟风状态,似乎看到“火锅不错”,就做了王家渡火锅,看到“轻模式好复制”的小餐饮火了,就像所有大酒楼的老板一样,做了眉州小吃。

多品牌发展也没太大关系,问题是一不小心做火爆了,甚至投入产出比“既有酒楼业务”更高,那到底该如何取舍了?有限的资源该如何分配了?这反而是最大的问题!

战略在于取舍!

而取舍,往往最难。毕竟都是亲生子,都很优秀,手心手背都是肉,怎么办?暂不论做火锅能不能做过海底捞,做四川小吃能不能做得过蓉李记······

做供应链,

就相当于通过模仿地主娶姨太太而成为地主!

做供应链的目的是什么?

有人说是由餐饮公司转型为食品公司,感觉瞬间高大上。于是,各种原材料产品开始在门店和其它渠道销售,餐饮老板转型为业务员,给兄弟企业供货。

但大家忽略了一个问题:这一切建立在你有品牌的基础之上,而不能指望这个来成就品牌。也就是说供应链是“果”,品牌是“因”,你不能“由果及因”,否则,这种猴急的情形,就如同你看见地主家娶了几房姨太太,你就模仿着通过娶几房姨太太来成为地主,本末倒置,滑天下之大稽。

(屌丝娶几房姨太太,不能成为地主只会加快破产)

更有很多餐饮人和砖家固执的认为,餐饮的竞争壁垒是供应链,简直不可理喻。难道你要做餐饮行业的富士康?

可大部分餐饮企业,你门店都没有人气,零售的产品卖给谁?你餐饮公司都做不好,能做好食品公司?

有人说是为了食品安全产品可追溯,后端做好了,才能在前端发力。感觉很有道理,毕竟安居才能乐业嘛!但问题是,绝大部分企业都是靠低价在做生意,还没有到一定要规范的阶段,你这样一规范,成本就增加了,你到底怎么定价了?价格高了,没有人气,价格低了,没有钱赚。搞来搞去,就变味儿了。

如果做供应链,不能降低运营成本,获得总成本领先优势,那么你做供应链的意义和价值是什么了?就凭广大餐饮人那点儿组织化运作能力,能够获得成本优势?天方夜谭!

餐饮零售化混淆因果关系,吃着碗里看着锅里!

现在大家都在谈新零售,业内各种砖家各种媒体也见风使舵鼓吹“零售化”,仿佛不这么谈,就OUT了一样。

与时俱进无可厚非,但问题是,零售化是品牌成功有影响力之后水到渠成的结果,你门店都没人来吃饭,你的产品卖给谁?贴着你餐厅品牌的产品,你餐厅都没有势,能吸引什么人购买?你作为餐饮人,连最传统的餐厅都做不好,你能保证就能做好竞争维度更高的零售?这跟缘木求鱼有什么区别?

大家为什么要做零售?

无非是2方面的原因:

1是对不确定未来的恐惧,习惯性跟风,投机取巧,似乎不这样就落后了;

2是盈利情况不好,需要发展其它的业务来增加营收。

为什么会对未来恐惧?

是因为没有竞争壁垒,缺乏自信。不管时代怎么变化,不管什么概念炒作的满天飞,人还是要吃饭吧,无非是“在哪里吃”、“吃什么”、“花多少钱吃”的问题,你如果有竞争壁垒,害怕什么了?

为什么会盈利情况不好?

是因为你没有打造出鲜明的品牌,也就是没有创造顾客的能力。

归根结底,还是战略不清晰!未来流行什么,我们保持密切关注即可,能不能盈利,我们去打造品牌就行,那么为什么还要进入多个业务单元了?这不是违背社会化大分工的趋势吗?

正餐酒楼的大机会!

我们一直说正餐有大机会,是因为正餐是中餐中最大的品类,特别是品牌化程度低:你想一想,传统八大名菜,有什么品牌?

当整个正餐酒楼都在转型做小餐饮的时候,类似眉州东坡这样的酒楼,反而成为“稀缺动物”。

1、从供给角度来讲:青黄不接!

习八条之后,高档酒楼基本都倒闭了,没倒闭的也都琢磨着转型做类似“眉州小吃”这样的小餐饮,去厨师化、标准化,甚至是快时尚了。

而新创业的年轻人,虽然他们的品牌意识更为先进,但由于正餐酒楼投资大、管理难、依赖烹饪技术、需要更复杂的社会资源,门槛更高,他们很难涉足这个业态。这就导致市场供应青黄不接。

小厨娘为什么在南京生意火爆?徐记海鲜和新长福为什么在长沙门庭若市?亢龙太子酒轩、湖锦酒楼为什么能在武汉单店做几个亿?同庆楼为什么能够异地开花?不是它们自己做的多么好,而是开创无争,竞争对手都倒下了,它们却越做越大,越做越重。

2、从需求角度来讲:供不应求!

随着生活水平的提高以及社会化大分工,大家在外就餐的频次越来越高,但对食品安全的顾虑与日俱增,好不容易聚在一起,对高品质的餐饮需求日益增强,特别是当快时尚餐厅扎堆的时候,顾客更希望能够好好的吃一餐饭。

比如日料,那么贵的客单价,为什么依然生意火爆?难道顾客真的差钱?

特别是对“场景”的需求越来越强烈。比如婚宴,这个市场所爆发出来的能量,是大众餐饮无法想象的。以武汉的亢龙太子酒轩和湖锦酒楼为例,它们的“餐饮+地产”的运作模式,是餐饮老板们可望而不可即的:自己拿地建物业,为酒楼量身定制宴会厅,这就是垄断性资源,也是竞争壁垒!

3、从竞争角度来讲:避实击虚!

整个餐饮行业,目前竞争最激烈的50—80元价格带。

在这个价格带内,大多都是快时尚餐厅和小单品餐饮,它们以年轻人创业居多,这样就更能发挥营销优势。问题就出现了,而营销正是老一代餐饮人的弱势,产品才是优势。你跟风做小餐饮,岂不扬短避长,步入红海?

市场需要匡扶正餐的品牌!

在火锅和日料的夹击下,以及快时尚单品的冲击下,由于正餐品牌化程度低,且经营者大多业务多元、思维固化、品牌意识相对薄弱,危危可及。

但正餐依然是最主流的品类。大家在请客吃饭或者聚餐的时候,第一个想到的还是去“点一桌好菜”、“喝几杯小酒”。可问题是,你去购物中心,都是同质化的快时尚和小餐饮。那些路边仅存的大酒楼,也像阿五这样,做起了“黄河大鲤鱼”和“葱烧海参”、“鱼头泡饼”。

也就是说,顾客心智里并没有清晰的选择。

这个感受最近特别强烈。五一放假期间,我家一个亲戚买车,为了表示庆祝,请吃大餐,于是去了永旺梦乐城,这个亚洲第一大的购物中心,竟然找不到一个“吃一顿大餐”的地方,转了一圈又一圈,竟然没有看到一家“非快时尚餐厅”,好不容易看到一个做新疆菜的卡撒尔,但大家说新疆菜太小众,吃不习惯,最后迫不得已,吃了捞旺盛哥锅物料理(猪肚鸡),还是一个捞旺的冒牌货,而这个冒牌货,在武汉竟然开了快30家店。

这是一个多么“变态”而“可悲”的餐饮市场啊!

这说明了什么?

沿着旧地图,永远找不到新大陆!市场需要一个正餐品牌站在整个品类的角度去思考:当大家都在忙着“去厨师化”好复制,都在忙着“做简单”好运营的时候,如何去破解这个难题?而不是陷入对手的优势,去搞各种各样的标准化,去忙供应链,去搞新零售······

问题是,大家都在忙着学习麦当劳,都在忙着成为“餐饮富士康”。

那如何去匡扶正餐了?

我们把思路放的更开阔一些。电动车会不会取代燃油车?必然,大势所趋!难道燃油车就没有机会了?不对!正是因为电动车大行其道,燃油车才会越来越有价值,就跟电子手表取代不了机械手表一样,机械手表反而会成为艺术品和奢侈品。这就是各种各样的车越来越追求流线型、时尚化的时候,奔驰G500和G63坚守个性分明的菱角,碾压路虎,获得市场的青睐一样。

这给我们什么启发了?

成本和效率本来就不是你正餐的优势,你为何要拿自己的劣势跟别人比了?我们为何不发挥我们自己的优势和特色了?那么这个特色和优势又是什么了?

日料为什么受欢迎?除了洋品牌的光环之外,重要的就是食材新鲜,师傅现场给你做,递到你面前,这种“围炉而坐”的氛围,是中餐难以企及的。

那么中餐为什么不可以了?

西贝贾总提出了“剧场式”餐厅的概念,厨师是演员,顾客是观众,我觉得这个想法非常好。正是西贝,推动了中餐“明档化”的进程,厨师由以前的“藏在后厨”默默无闻的工作,变为“放在前厅”展示才艺成为餐厅的灵魂。

但目前为止,几乎所有的明档都还是在“做秀”,并没有跟顾客产生相关互动,还是在自娱自乐。老板以为这个顾客会重视,其实跟顾客没关系。

我个人认为57°湘对中餐的创新非常之大:汪总用铁板烧的“现场感”来演绎炒菜,“一个厨师服务一桌”的尊享感,把正餐的优势发挥到了极致。毫不掩饰我对她的赞美之情:她是这个时代餐饮界最伟大的人才之一。

或许很多人会说,这种方式人效太低不赚钱,这个57°湘有你说的那么好,为啥还是倒闭了啊?你要看到别人的优点!只要有了价值独特的差异化,赚钱难吗?

眉州东坡的大机会!

眉州东坡的战略机会,就是正餐的机会,也是这个时代的机会。

眉州东坡如何把握住这个机会了?

特劳特公司2013年给眉州东坡酒楼制定了“专做东坡菜”的战略定位,大致意思是基于其既有特色和现实情况,去“开创东坡菜”,建立特色鲜明的品牌,试图跳出低价位竞争的川菜红海。

遗憾的是企业并没有很好的理解和执行。原因有很多,按通常的逻辑来看,一是不知道开创东坡菜的价值,因为企业有增长的需求,就更需要“立竿见影”的老板自己认为对的东西(老板认为自己是做川菜的);二是企业不知道怎么去开创东坡菜,去马路上一问别人不知道什么是东坡菜,感觉无从下手。

开创东坡菜并不是说不做川菜,而是以东坡菜为特色。

事实上,你的东坡肉、东坡肘子等以苏东坡命名的菜肴就是你家的特色,也是卖的最好的。你叫眉州东坡酒楼,这种创业的初衷,其实本身就隐含着你的特色。“眉州”是一个低认知、低势能的信息,你为何还要叫“眉州东坡酒楼”而不是“东坡酒楼”了(包括后来的“眉州小吃”)?这说明创始人是有情怀和梦想的,想去传承和发扬家乡眉州的东西。

那为什么做着做着,就忘了初心了?

理由有很多,比如川菜才是第一品类,川菜第一品牌也没有,企业理应把握更大的需求。比如东坡菜没有认知,开创起来太费劲儿。归根结底,是没有意识到“东坡菜”的独特价值。

眉州东坡应该为正餐发声!

现在,谁最有机会为正餐代言?以前是西贝,但西贝已经错过机会了。

我们发现,眉州东坡酒楼现在进驻商业体,表现可圈可点,甚至远胜西贝。究其原因,是因为它在快时尚和单品扎堆的竞争环境里,满足了“好好吃一顿饭”的需求,味型比西贝主流,产品比西贝扎实,性价比也比西贝高,门庭若市。

如果眉州东坡意识到这个价值,站在更高维度,去关联品牌化程度最高的火锅,代表正餐去发声,揭竿而起,刺激、提醒、引导顾客消费,将能把握中国餐饮最大需求,从而斩获最大商业价值。

如果眉州东坡梳理清楚了战略,俏江南为何会被北京宴收入囊中?这个需要大家去思考!更需要眉州东坡背后的智囊团去检讨!

- END -

5.11小课堂预告:

【刘传奇】:餐饮品牌打造的机会与定位误区

长按下面的二维码了解详情和报名吧!

关注定位学习网公众号,更多精彩...