黄仁勋

编者推语:

这不仅是芯片之王的成长史,更是一部企业战略的《资治通鉴》。当技术狂飙遭遇心智铁律,黄仁勋用30年实践解答了科技时代的企业终极命题:真正的护城河不在实验室,而在亿万用户的大脑皮层。

记者 | 张远 | 硅谷报道

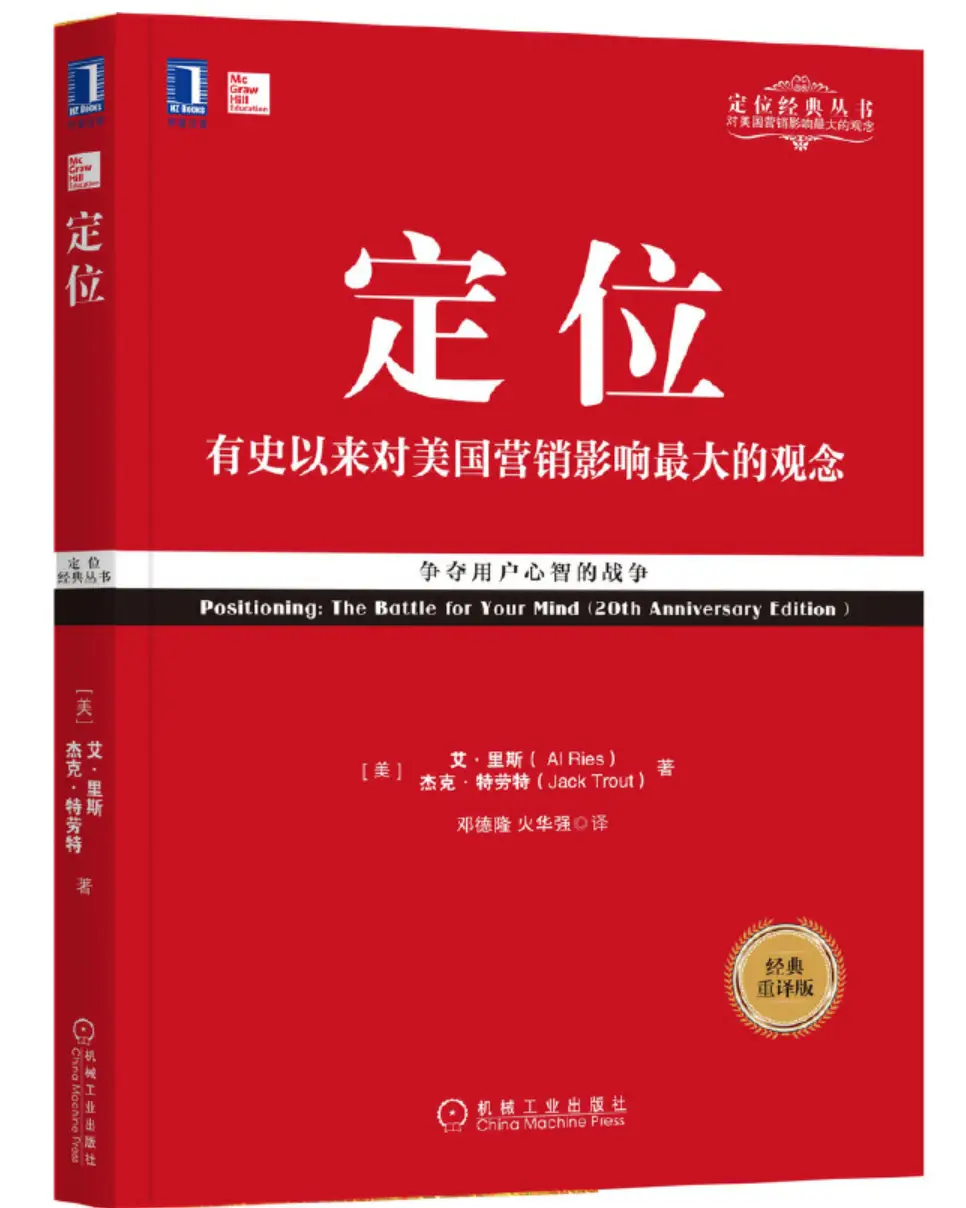

2023年1月,在加州伯克利哈斯商学院的演讲台上,60岁的黄仁勋面对全场听众首次披露商业密码:“我最喜欢的书是《定位》。三十多岁时,它让我意识到,正确的战略必须从用户心智开始”。这位在全球人工智能革命中登顶的华人企业家,竟将商业成就归功于一册营销学著作。

这并非第一次:在英伟达官方传记《英伟达之道》中,长达12页的章节详细记录《定位》如何塑造黄仁勋的战略思维,更见证了这家芯片巨头从濒临破产到登顶3万亿美元市值的蜕变轨迹。

1993年的硅谷,“三位穿皮衣的工程师”在仓库里拿出血汗凝结的NV1设计图,这款集成图形、音频功能的“全能芯片”让他们赢得世嘉700万美元订单。但当投资人唐纳德·瓦伦丁厉声质问“你们究竟是游戏公司、图形公司还是音频公司?”时,黄仁勋的回复苍白无力。

“当年我像工程师砌积木般堆砌功能,《定位》教我懂得了战略就是放弃。” 黄仁勋在2024年股东大会上回忆。这款导致公司一度裁员70%的失败产品,成为定位理论的具象化反面教材——模糊的品类归属、冗余的功能设计,令NV1在微软Windows图形界面浪潮中被彻底淹没。

1999年8月德雷珀酒店发布会前夜,黄仁勋团队曾为“GeForce 256”芯片的命名爆发激烈争论。工程师反对“GPU(图形处理器)”的称谓:“它的架构与英特尔CPU差距太大!”

但此时的黄仁勋已深谙心智战法:“人们不会记忆功能参数,只会存储分类标签。”他翻开《定位》批注页,里斯和特劳特的警告赫然在目:“如果你不能成为品类第一,就创造一个你能统领的新品类。”

当“全球首款GPU”的巨幅PPT点燃会场时,黄仁勋用两小时彻底重构行业话语体系:将图形芯片与中央处理器并列称“器”,既规避与英特尔的正面冲突,又建立独立品类认知。这场命名革命的效果立竿见影:GeForce 256单价由传统显卡的80美元跃升至299美元,用户却甘之如饴。

黄仁勋手持GeForce256在纳斯达克交易所的GPU诞生敲钟纪念仪式上

2013年北京国家会议中心,小米3发布会上黄仁勋亲自推销Tegra 4芯片的画面,成为英伟达战略历史上的“灰暗剪影”。“我们妄图在移动芯片市场复刻GPU奇迹,却忽略了定位理论的核心——认知优势不可跨品类迁移。”该公司前移动业务负责人坦言。

这场耗费数十亿美元的“战略偏移”,最终以黄仁勋在台大毕业典礼上的公开反思收场:“撤退,是战略的终极智慧。”正如《定位》主张的“少即是多”,英伟达于2017年全面退出手机市场,将资源聚焦CUDA生态——这个当时被视为“AI时代的蝴蝶振翅”的决定,最终掀起算力革命的风暴。

2023年5月,黄仁勋将首台DGX超级计算机交给OpenAI时,机箱上镌刻的“为了全人类的算力未来”被马斯克晒出。此时,《定位》中的“关联律”被发挥到极致:通过对AI基础设施的早期卡位,英伟达成功将“GPU=AI算力”植入全球开发者心智。

特劳特全球总裁邓德隆评论:“真正的定位高手都懂得‘成交在战场外’——当开发者习惯用CUDA编程、媒体默认用英伟达显卡作为AI性能标尺时,这家公司已赢得定义行业规则的权利。”

当被问及“未来如何保持领导者地位”时,黄仁勋翻开《新定位》中折角的一页:“可持续优势来自对心智占有的持续经营。”目前英伟达正推动双重定位进化:消费级市场强化“游戏显卡=GeForce”认知,企业级市场推动“加速计算领导者”心智覆盖。面对新兴竞争对手,黄仁勋甚至借用了里斯“品类分化”策略:“10年前谁会想到‘云游戏显卡’或‘汽车SoC’?每个新技术节点都是心智细分的新战场。”

从《定位》书中来看,里斯和特劳特先生对科技企业的有限案例(IBM、DEC等)分析,显然无法预见AI时代的复杂博弈。但黄仁勋的战略实践证明:当技术革命颠覆物理世界时,心智战场的基本规律依然岿然不动。正如他在台积电35周年庆典上的论断:“所有芯片战争,最终都是定义权的战争。”从GPU命名到CUDA生态,从放弃手机到All in AI,英伟达的商业奇迹本质上是一场历时30年的心智战争。

据知情人士透露,黄仁勋办公室至今摆着1993年版《定位》——书页间夹着哈维·琼斯董事提出的原始问题纸条:“如何定位你的产品?”这个曾让年轻工程师难堪的问题,最终成为价值3万亿美元的答案。

关注定位学习网公众号,更多精彩...