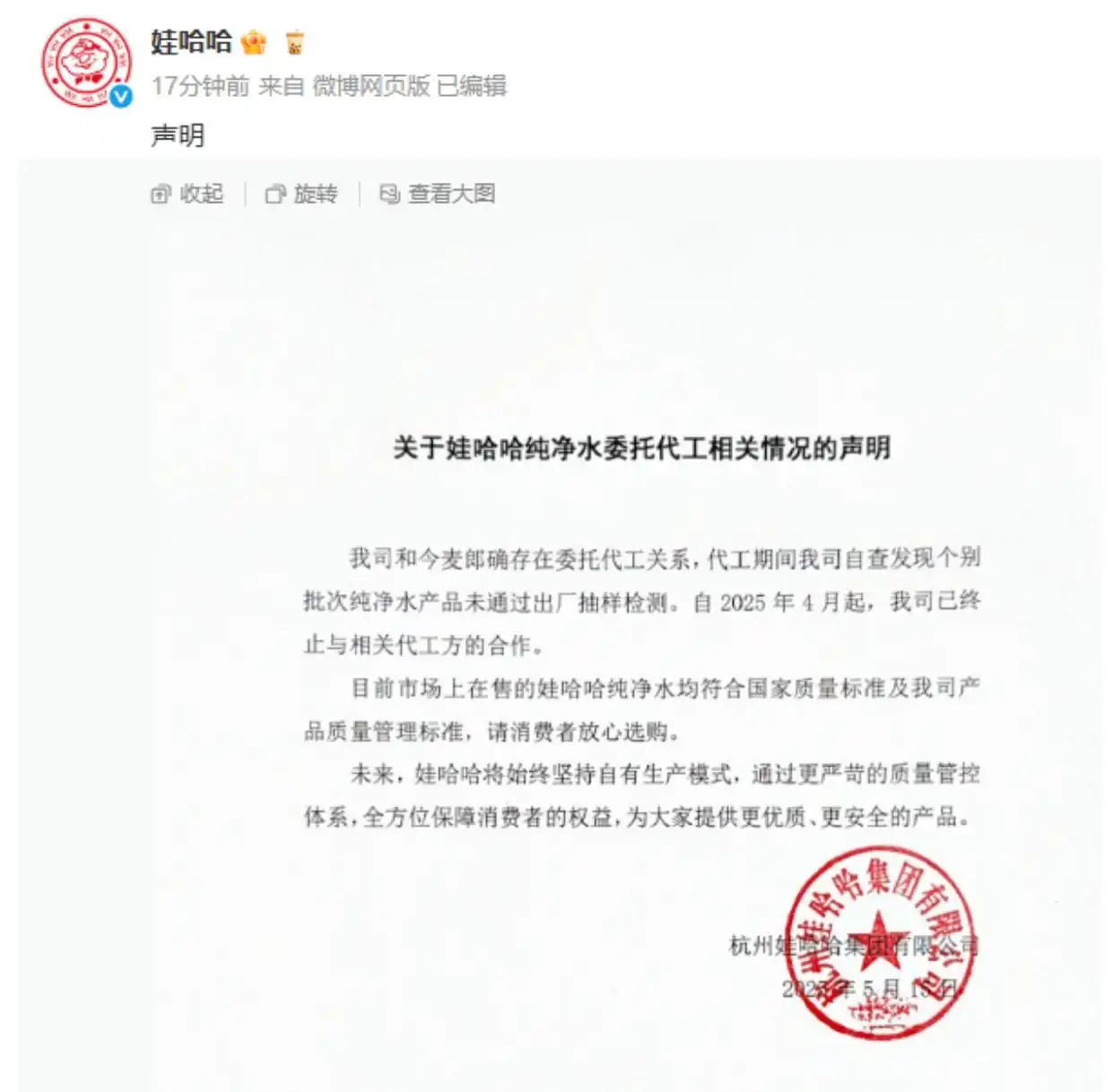

当消费者发现手中那瓶标榜“实验室级水质”的娃哈哈纯净水,生产商一栏赫然写着“今麦郎”时,这场信任危机早已超出代工范畴。娃哈哈纯净水596ml一箱卖38.9元,今麦郎550ml一箱仅27.9元,11元差价背后是宗庆后时代用三十年建立的“品质信仰”。消费者愿意为溢价买单,本质是相信娃哈哈代表着更严苛的品控体系、更自主的生产链条、更纯粹的民族品牌基因。

但代工模式彻底击碎了这种想象。今麦郎作为直接竞争对手,其生产线同时灌装两个品牌的产品,让“实验室用水”的承诺沦为黑色幽默。更讽刺的是,娃哈哈一边以“今麦郎个别批次未通过检测”为由终止合作,一边默许市面上流通着代工产品。这种既要维护面子又舍不得里子的操作,就像在奢侈品店买A货还要求开发票——品牌心理学中的“认知失调”在此刻爆发到极致。当消费者意识到所谓的“高端水质”不过是流水线贴牌游戏,那句“我的眼里只有你”的广告词,瞬间变成“我的眼里只有利(润)”的讽刺寓言。

关停十余家分厂,调整薪资结构,推行末位淘汰——宗馥莉的“宏胜化改造”看似是现代企业治理的标配动作,实则暴露出对快消行业根基的误判。娃哈哈陕西乳品车间50余名员工被迫停工,薪资从5000元骤降至1000元,背后是生产基地大规模收缩引发的产能塌方。

更致命的是,被关停工厂多与元老杜建英关联。深圳娃哈哈荣泰、衢州启力饮料等公司股权结构中,宗馥莉与杜建英的持股比例形成微妙制衡。当掌权者以“优化产销布局”之名清洗旧部,实质是娃哈哈从生产型企业向资本运作平台蜕变的危险信号。砍掉自有产能转而依赖代工,如同自断经脉后靠输血续命。这种用短期成本优化替代长期产能建设的策略,在瓶装水这种高度依赖规模效应的行业,无异于慢性自杀。

宗庆后留下的最大隐患,是将娃哈哈变成了产权模糊的家族江湖。杭州娃哈哈集团有限公司与杭州娃哈哈食品有限公司的商标转让拉锯战,暴露出集团与子公司间剪不断理还乱的股权关系。387件商标归属未明之际,宗馥莉急推“娃小宗”新品牌,其商标却注册在个人控股的宏胜集团名下。这种左手倒右手的操作,既坐实了内部利益重新洗牌的猜测,也让外界看清:所谓品牌升级,不过是新一轮权力分配的话术包装。

当山西工厂因股东争议停产,当员工集体维权群突破1500人,当“娃哈哈集团职工维权联络委员会”成为社交平台热搜词,这家企业早已不是宗庆后时代那个“家文化”堡垒。股权纠纷引发的生产线瘫痪与代工依赖形成恶性循环,消费者每买一瓶代工水,都在为这场内耗买单。

2024年因宗庆后逝世引发的“野性消费”,本是品牌重生的绝佳契机。但娃哈哈却把偶然的舆情热度当成常态,盲目扩产又紧急刹车。为应对突如其来的销量暴涨,企业选择代工而非扩建自有产能,暴露出战略定力的严重缺失。快消品的产能布局需要五年甚至十年周期,而娃哈哈在行情波动面前像个追涨杀跌的股民——行情好时疯狂加杠杆,行情褪去只剩一地鸡毛。

更荒诞的是,宗馥莉团队将代工归咎于“水灾导致工厂受损”。但公开资料显示,2023年华北水灾仅影响涿州工厂,且新生产线早已到位。这种用局部意外掩盖全局被动的说辞,如同用创可贴治疗内出血。当企业把危机公关变成大型甩锅现场,公众的信任值也随之清零。

宗庆后时代,娃哈哈纯净水是实验室烧杯里的科学信仰,是春运火车上的国民记忆,是民族品牌对抗外资的旗帜。而今,它成了超市货架上与今麦郎并排的贴牌商品,成了抖音掉粉10万、公众号停更三个月的过气网红,成了股东内斗的牺牲品。

品牌资产的积累需要数十年如一日的坚守,而毁灭只需一个代工合同。当消费者发现“娃哈哈”三个字不再代表自建工厂的品控骄傲,而是委身竞争对手的产能外包,那种被背叛感远比水质问题更具杀伤力。这场危机最残酷的启示在于:消费者可以接受企业犯错,但绝不原谅信仰崩塌。

今麦郎给娃哈哈代工引发众怒,康师傅为百事可乐代工却相安无事,这其中的双标逻辑恰恰揭示了娃哈哈危机的本质:消费者对品牌的期待值取决于其建立的认知优势。百事可乐从未标榜“自主生产”,其品牌溢价在于潮酷形象而非工艺神话;而娃哈哈三十年来灌输的是“掌握核心生产线”的工匠叙事。

当品牌把自己塑造成道德偶像,任何瑕疵都会引发道德审判。代工本身无罪,但在娃哈哈的案例中,它成了撕开皇帝新衣的那根针——人们愤怒的不是代工,而是神话破灭后露出的算计与苟且。这场危机与其说是质量事故,不如说是人设崩塌的必然代价。(全文完)

作者简介:

潘轲,深圳顺知战略定位咨询创始人,荟海文化联合创始人,兰湘子品牌常年战略顾问,《细化定位》作者,定位式营销体系开创者,深研战略定位17年,服务企业超40家,累计销售额超1000亿。

关注定位学习网公众号,更多精彩...