良品铺子又上热搜了。

这次不是因为“花生上树”的荒诞宣传,也不是因为半年亏损近亿的惨淡财报,而是折腾了3个月的“卖身”计划彻底告吹——武汉国资长江国贸最终终止股权收购,创始人团队被迫继续扛起这个深陷泥潭的“高端零食第一股”。

从资本宠儿到资本弃子,良品铺子只用了五年。

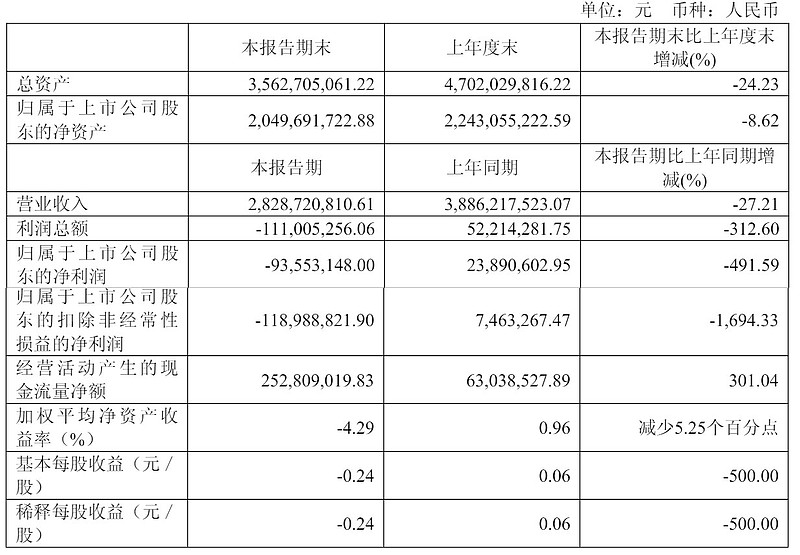

2020年顶着“高端零食第一股”光环上市,市值一度突破340亿元,如今股价暴跌80%,市值缩水至53亿元,门店数量从巅峰期的3293家萎缩至2445家,2025年上半年营收下滑27.21%,扣非净利润暴跌1694%。

但在我看来,良品铺子的困局根本不是短期经营问题,而是一场早已注定的战略定位败局。

作为战略定位咨询的十多年从业者,今天,我将从品牌战略底层逻辑出发,为良品铺子指一条破局之路——虽然留给它的时间已经不多了。

十多年前我在深圳华强北看到过一个奇观:某个山寨手机厂商在柜台左边卖诺基亚仿制机,右边摆着自主研发的「品牌机」。这种「既要又要」的滑稽战略,今天竟然在市值百亿的上市公司身上完美复现——良品铺子左手抓着线下的渠道品牌旧地图,右手攥着线上的产品品牌新船票,在零食行业的红海里演着当代商业版《等待戈多》。从名字看是渠道品牌(铺子),实际却做着产品品牌的生意(自有品牌零食),这种基因分裂注定让它两头不靠。

从武汉广场第一家店到今天2家门店,良品铺子犯了中国消费品企业最典型的战略错误:把渠道网络当品牌资产,把品类热潮当自身能力,把战术勤奋当战略天赋。当零食很忙用“十元吃饱二十元吃好”重构零食业成本结构,当三只松鼠用IP化策略撕开年轻人群心智缺口,这个曾经的品类启蒙者却陷入“既是裁判员又是运动员”的怪圈——线下门店既要承担渠道分销功能,又要背负自有品牌业绩;线上商城既要赚产品利润,又舍不得渠道流量红利。这种“战略人格分裂症”导致其双线作战却节节败退:线下被零食量贩店围剿,线上遭专业品牌蚕食。

更致命的危机藏在财务报表之外:当消费者走进良品铺子,他们到底在为什么付费?是为“高端零食”四个字支付溢价?还是为零食集合店支付便利性成本?在零食很忙用平价量贩重构消费预期,Costco用会员制重塑价值链条的今天,这个根本性问题二十年未解。百亿营收背后,是渠道功能与品牌价值的严重错配,是战略定位与商业模式的核心撕裂。

致命伤一:错把渠道基建当护城河

3000家门店曾被视为良品铺子的核心竞争力。但这个数字正在成为沉重的负资产:当线上渠道吞噬30%零售份额,当量贩店以「农村包围城市」打响地面战,传统零食连锁模式遭遇「百货公司困境」——渠道价值衰减速度远超预期。更危险的是,这些用真金白银堆砌的「水泥森林」,不仅没有沉淀出品牌资产,反倒成为困住战略转身的铁笼。

剧毒点二:高端定位幻觉症

“高端零食”本是一手绝杀牌:在品质敏感度最高的亲子市场,在礼赠场景发育最成熟的礼品市场,这本该是碾压式的竞争优势。但现实是:坚果类选品陷入价格战泥潭,儿童零食被专业品牌截流,年节礼盒遭超市大卖场绞杀。症结在于——高端不是价格标签,而是系统化的价值交付。当产品创新停滞在“三号”“五减”,当供应链管理缺陷频发,所谓的“高端”就沦为没有护城河支撑的沙雕城堡。

癌变点三:品类定义权丧失

真正的王者应该定义战场,而非追逐战争。三顿半重新定义速溶咖啡,野人先生重构冰淇淋,而良品铺子却在「零食」这个大筐里装进越来越同质化的商品。当消费者需要「办公室解压零食」时想到的是洽洽每日坚果,需要「健康代餐」时选择王饱饱,良品铺子反而成了创新品类的试验场而非发源地。这种「万能杂货铺」式的战略,在品类分化加速的消费市场无异于慢性自杀。

第一刀:线下渠道平台化

要么彻底转型为「零食界丝芙兰」,要么果断收缩战线做减法。真正的战略不是选择做什么,而是选择不做什么。关闭30%坪效低下门店,把剩余门店改造成「新品孵化器+会员体验中心」;开放50%货架引入网红爆品,用渠道影响力和数据能力赚供应链的钱;与专业品牌深度捆绑,转型为零食新消费赛道的超级平台。记住:在电商和量贩店夹击下,传统零售中间商的生存空间不是被挤压,而是正在消失。

第二刀:高端定位尖锐化

砍掉90%平庸SKU,聚焦三大战略单品:

• 儿童安全零食:与中检集团共建检测标准,差异化区隔市场;

• 地域文化礼盒:放大武汉鸭脖、云南菌干等地理标志产品价值;

• 独家供应链:锁死五大连池苏打水、若羌灰枣等稀缺原料资源。

高端化的唯一出路不是提价,而是用极端差异化构建「非对称优势」。当竞争对手都在用工业流水线生产零食,良品铺子要成为「零食界的Brunello Cucinelli」——用极致原材料和工艺创新建立鄙视链。

第三刀:品类创新军备化

拿出当年培育坚果品类的狠劲,赌下一个超级品类:

•银发健康零食:日本CALBEE四十年前用玄米条打开老年市场,中国3亿老龄人群亟待开发;

•情绪食粮:解压软糖、助眠巧克力、社交零食酒...食品功能化浪潮势不可挡;

•文化零食IP:黄鹤楼文创糕点、三国文化零食套装,在地文化才是抵御巨头的终极屏障。

第四刀:线上线下彻底分家

良品铺子线下要伺候房东、盯库存、防店员摸鱼,线上要和算法博弈、给主播磕头、替快递打工。其结果就是“累死三军,难赚1毛”。

现有线下门店大可以挂着“良品铺子”招牌继续当渠道商,但线上应果断孵化独立新品牌——别像现在这样让同一个名字既当裁判又当运动员。三只松鼠能在坚果领域称王,恰恰因为它从一开始就没被线下渠道绑住手脚。良品铺子大可以再创独立新品牌在线上、线下和对手贴身肉搏。什么时候想明白“让孩子分家单过才能长大”,什么时候才算真正理解了互联网时代的品牌生存法则。

十年前,良品铺子用“让嘴巴去旅行”启蒙了中国零食市场;十年后,当消费者把“零食品类”认知固化在“周黑鸭们”、“三只松鼠们”、“零食很忙们”身上时,这个品类的创立者正面临最危险的时刻:失去定义品类的权力,就等于失去存在的合法性。

这让我想起特劳特先生当年点评柯达的断言:“当品类消亡时,品牌帝国的崩溃只需要三年。”今天的零食产品与渠道品类同样在进行残酷的分化:营养零食、功能零食、婴童零食、银发零食……每一个细分品类未来都可能诞生百亿巨头。良品铺子正站在战略悬崖边——要么重构零食渠道品类认知,成为新王座的制定者;要么被分化浪潮肢解,沦为渠道变迁史上的标本。

生死时刻需要极致战略:斩断“全渠道”“全品类”的妄念,放弃“既要又要”的投机心态。零售业的本质不是搬运商品,而是经营认知;不是在每个货架塞满商品,而是在消费者心里种下图腾。当竞争对手还在用工业时代的思维堆砌货架,良品铺子该用21世纪的战略思维改写游戏规则——是时候回到战略的原点,回答那个最根本的问题:当消费者想要宠爱自己时,第一个浮现在眼前的为什么必须是良品铺子?

这个问题的答案,不在财报会议室的PPT里,而在武汉街头年轻女孩的购物车里,在写字楼白领的下午茶选择里,在千家万户年货采购清单的第一行。找到它,良品铺子还是中国零食战争的终局赢家;找不到,那眼下的50亿市值不过是为下一次并购准备的标的。战略,永远在风暴眼中选择,在刀尖上跳舞。

作者简介:

潘轲,深圳顺知战略定位咨询创始人,荟海文化联合创始人,兰湘子品牌常年战略顾问,《细化定位》作者,定位式营销体系开创者,深研战略定位17年,服务企业超40家,累计销售额超1000亿。

关注定位学习网公众号,更多精彩...